„Der Kicker“ 1920 / „kicker“ 2020

Bernd-M. Beyer

· 16.04.2020

Von Bernd-M. Beyer

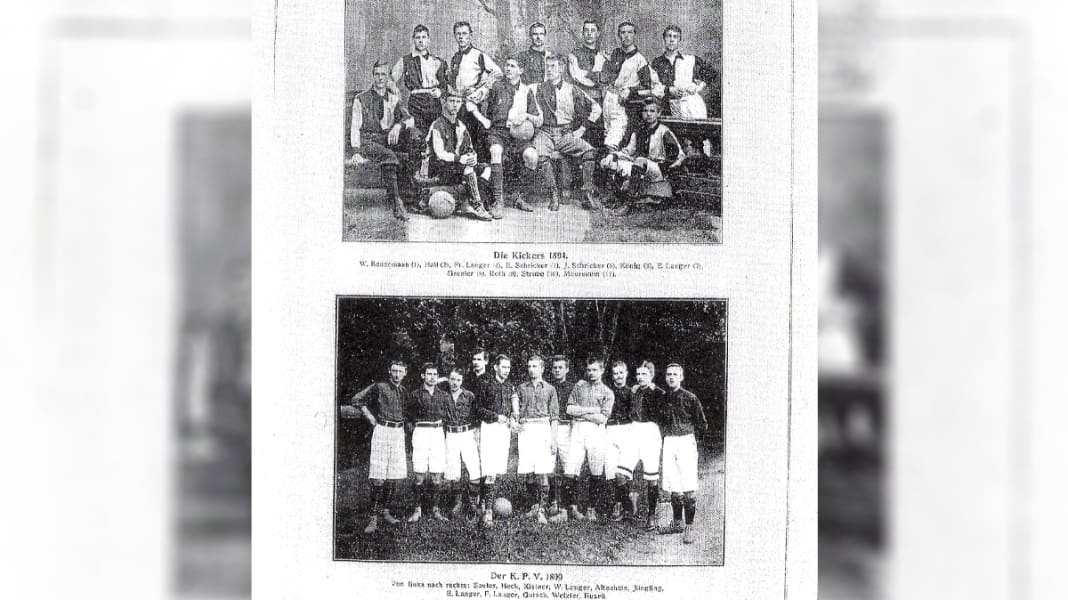

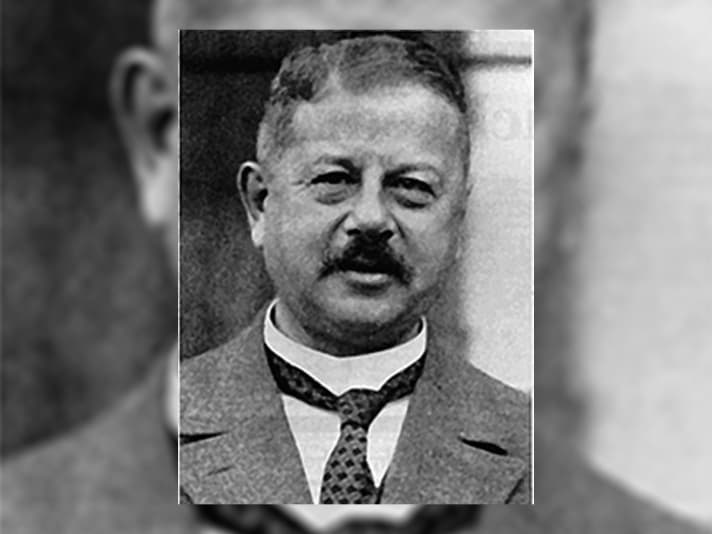

In diesem Sommer, genau am 14. Juli, wird der „Kicker“ 100 Jahre alt. Der Zeitungsname erscheint uns heute als vertrauter Begriff, doch damals, anno 1920, wirkte er durchaus anstößig. Walther Bensemann, Gründer und Herausgeber der Zeitung, griff damit eine Bezeichnung auf, die er schon Ende des 19. Jahrhunderts kreiert hatte: als er in der frühen Pionierzeit des deutschen Fußballs eine Art süddeutsche Auswahl gründete und ihr den Namen „Karlsruher Kickers“ verpasste. Das klang Englisch – verstärkt noch durch das Plural-„s“ – ohne richtiges Englisch zu sein. Mit den „Kickers“ organisierte Bensemann die ersten internationalen Spiele auf deutschem Boden, sehr zum Unwillen konservativer Funktionäre. Das Team nannte sich etwas großkotzig „Meistermannschaft des Kontinents“ und wurde in anderen süddeutschen Städten zum Idol junger Fußballer, die sich nach ihnen benannten. Für die Stuttgarter Kickers beispielsweise überliefert eine frühe Vereinschronik, der Name sei beschlossen worden, weil es „ihnen die Karlsruher Kickers angetan hatten“.

Als Chiffre für seine kosmopolitische Einstellung blieb die Bensemann’sche Wortschöpfung nicht ohne Widerspruch. „Den stärksten Missklang hat ein süddeutscher Verein zu erzielen verstanden, der sich ‚Die Kickers‘ nennen zu lassen für eine Ehre zu halten scheint“, hieß es etwas gewunden im Jahrbuch 1901 für Volks- und Jugendspiele. Der Autor empfahl als Vereinsnamen stattdessen „Wotan‘“, „Siegfried“ oder „Hagen“ und drohte mit Blick auf andere Anglizismen im Fußball: „Jeder deutschfühlende Zuschauer kommt in Versuchung, einem solchen Bürschchen, wenn es von ‚Goal‘ und von ‚Kicken‘ spricht, handgreiflich darzuthun, wie wenig sich das für einen deutschen Jungen passt.“

Das Wutgeschrei kam keineswegs vom rechten Rand, vielmehr aus der Mitte des Bürgertums: Der deutschtümelnde Autor war niemand Geringerer als Professor Konrad Koch, honoriger Pädagoge aus Braunschweig und als solcher ein Urahn des deutschen Fußballs.

Im Jahr 1920, nach einem Weltkrieg, der unter anderem gegen England verloren wurde, schien der Begriff „Kicker“ kaum weniger prekär, weshalb selbst enge Freunde Bensemann davon abrieten, seine neue Zeitung so zu nennen. Einer von ihnen berichtete später: „Ich erinnere mich noch sehr gut, als er mich vom Schreibtisch des Büros wegrufen ließ und in eine kleine Weinstube bestellte. (…) Bensemann trug uns seine Ideen vor, und wir alle haben vergeblich versucht, ihm die Bezeichnung ‚Der Kicker‘ auszureden. Es ist alles an ihm abgeprallt.“

In Sachen Internationalismus war Bensemann schon immer kompromisslos gewesen. Was er als Pionier praktiziert hatte, propagierte er nun als Publizist. „Der ‚Kicker‘ ist ein Symbol der Völker-Versöhnung durch den Sport“, schrieb der überzeugte Europäer programmatisch im Gründungsjahr 1920. Zugleich umriss er das Profil seiner Zeitung so: „Es ist nicht die Aufgabe des ‚Kicker‘, Spielberichte mundgerecht zu machen, sondern ein Gesamtbild unserer Bewegung von Woche zu Woche zu geben. Der Sport ist heute, mehr denn je, international; ein Fussballspieler, der sich in einem anderen Land, als dem eigenen, nicht auskennt, hat seinen Beruf verfehlt.“

Diese Haltung, die sich in einer damals ungewöhnlich breiten internationalen Berichterstattung im Heft niederschlug, provozierte etliche Konflikte mit deutsch-nationalen DFB-Funktionären, die gegen den „schwachsinnigen Traum von sportlicher Weltverbrüderung“ polemisierten. Bei Bensemann, so hieß es, dürfe man „sämtliche Völkerstämme des Weltalls nennen, nur möglichst wenig seinen eigenen“, und er mache „sehr viel in Sportpolitik, allerdings nicht in deutscher“. Hinzu kam antisemitisches Geraune vom „Krämer und Geschäftemacher mit Volksseele und Volksgemüt“ oder vom „Mausefallenhändler aus Galizien“.

Auch in diesem Fall stammte das nicht von einem frühen Naziblatt. Die genannten Zitate aus den Jahren 1925-28 verzapfte Guido von Mengden, Schriftleiter der offiziellen Zeitung des westdeutschen DFB-Regionalverbandes. (Er machte in der NS-Zeit eine steile Karriere als Sportfunktionär, die er, logo, nach 1945 fortsetzen konnte.) Und auch Felix Linnemann, vor und nach 1933 DFB-Chef, warf dem „Kicker“-Herausgeber „fremde Mentalität“ vor.

Für Bensemann war der Internationalismus keine Frage der Politik, sondern der Haltung. Internationale Begegnungen gehörten für ihn zur DNA des Fußballs, ebenso wie dem Sport bestimmte ethische Maxime konstitutiv eingeschrieben waren: Ohne Tugenden wie Toleranz, Fairplay und Altruismus konnte für ihn ein richtiger Sport gar nicht funktionieren. Dieser „Bensemannsche Geist“ war es, der in den 1920er Jahren die Leser des „Kicker“ entweder begeisterte oder provozierte. Richard Kirn, später einer der besten deutschen Sportjournalisten, schrieb 1930 als junger Mitarbeiter zum zehnjährigen Bestehen des „Kicker“: „Wo andere in trüber Zeit auf ein armselig-schlappmäuliges Nationalistentum spekulierten, waltete über dieser Fußballwochenzeitschrift der wohltuende Geist eines anständigen Menschentums, eines Humanismus, der auch durch Enttäuschungen nicht zu Grunde ging, eines hoffnungsvollen ‚guten Europäertums‘. Darum ist es, dass wir diese Zeitung lieben.“

Und heute?

Als jüdischer Kosmopolit wurde Bensemann 1933 vom Hof gejagt und starb früh im Schweizer Exil. Als der „Kicker“ in der Nachkriegszeit wiedergegründet wurde, berief er sich auf die Ideale seines Gründers, vergaß ihn dann weitgehend und entdeckte ihn vor einigen Jahren wieder. Der heutige Herausgeber Rainer Holzschuh sieht sich ganz in der Bensemann'schen Tradition. Was insofern stimmt, als die Zeitung bis heute einen fachkundigen, eher nüchternen Sportjournalismus abliefert, was sie – jenseits von Bensemanns funkelnden Leitartikeln – in den 1920er Jahren auch tat. Internationale Berichterstattung ist heute normal, die Sonderhefte haben Maßstäbe gesetzt, der Sprung ins digitale Zeitalter ist mit „kicker-online“ bravourös gelungen. Für den, der sich übers fußballerische Tagesgeschehen seriös informieren will, ist der „Kicker“ bis heute unverzichtbar. Für einen unabhängigen Verlag ist das keine geringe Leistung, zu der man gerne gratulieren kann.

Gibt es ein Aber? In Dokumentationen, die ARD und DAZN über „100 Jahre Kicker“ ausstrahlten, waren auch kritische Stimmen zu hören. Sie bezogen sich vor allem auf die Berichterstattung über Fans. Jan-Henrik Gruszecki, Fan, Autor und Filmemacher aus Dortmund, meinte: „Ganz oft wissen Journalisten überhaupt nicht, wie Fans funktionieren.“ Und Philipp Köster, Chefredakteur von „11 Freunde“, sah ein „Nicht-Verhältnis“ zwischen dem „Kicker“ und den Fans: „Fans kommen im ‚Kicker‘ nur vor, wenn es nicht zu vermeiden ist.“

Zu vermuten ist: Hier sind nicht die Fans gemeint, deren Interesse sich auf Mannschaftsaufstellungen und Spielverläufe beschränkt. Es geht um Fans, die sich um die Entwicklung des Fußballs sorgen, die seine absurd übersteigerte Kommerzialisierung kritisieren, den Trend zum inszenierten „Event“, die administrative Einhegung der Fans, die eitle Abgehobenheit vieler Profis, die autokratische Öffentlichkeitspolitik der Vereine. Es geht um Fans, die Tradition nicht als Steinbruch kommerzieller Verwertung sehen, sondern als Chance zum Lernen. Die sich auch deshalb engagieren gegen Rassismus auf den Rängen, gegen erstarkenden Antisemitismus, gegen Homophobie.

In gewisser Weise sind es also Fans, die die alte Bensemann'sche Maxime hochhalten: Toleranz, Fairness, Altruismus, Weltoffenheit. Weshalb es dem „Kicker“ gut täte, mehr über sie, ihre Anliegen und damit über fatale Entwicklungslinien im Fußball zu berichten. Zugegeben, manchmal macht er das auch. Aber vergleicht man solche eher spärlichen Artikel mit der liebevollen Ausführlichkeit, die er über Torszenen, Transfergerüchte und Scorerlisten verbreitet, so erkennt man rasch die Unwucht.

Der „wohltuende Geist“, den Richard Kirn einst so pries, er ist nicht mehr so recht erkennbar. Mehr journalistische Offenheit im Sinne des Gründervaters wäre wünschenswert. Leserzuschriften, die sich einst über politische und andere Abschweifungen in Bensemanns Artikeln beschwerten, beschied der Herausgeber anno 1925: „Aber, sagt der Spießer, das gehört ja gar nicht in eine Fußballzeitung herein. (…) Geh zu, Spießer, wenn es dir nicht gefällt, kauf dir ein anderes Blatt, wo nur vom Fußball drin steht.“

„Darum ist es, dass wir diese Zeitung lieben“? Bis auf Weiteres gilt das leider nur im Konjunktiv.